《迷失东京》|从语言学和跨文化交际的角度分析一部文艺电影

Table of Contents

《迷失东京》是一部由索菲亚科波拉执导的电影,讲述了一个中年危机的男演员和一个四分之一危机的年轻女性在东京相遇,共同度过的一段日子。这部电影中,导演通过男女主角的对话和行为,展现了日本文化中的一些特点,以及在跨文化交际中可能出现的一些误解和冲突。本文从语言学和跨文化交际的角度,分析了电影中的一些细节,探讨了电影中的一些文化现象,以及导演对于日本文化的认识和冲突。(本文是我在本科阶段选修Crossculture Communication课程时的case study作业,现在重新整理而成。)

##

简介

整部片子因为取景地在东京,更加弥漫着日式孤独的气息。

本片的导演是索菲亚科波拉,她的才华总是被其父亲,也就是"教父三部曲"导演弗朗西斯·福特·科波拉所掩盖,但是作为女性导演,她在拍摄这部《迷失东京》时,结合了自己年轻时在东京生活的经历,将自己的体验以半自传的形式隐射到电影的故事当中。

这部电影的译名有些让人遗憾,它的英文名为《Lost in Translation》,主人公的迷失,不仅仅是身处异国或是语言问题,更多的在于,夫妻,男女,朋友之间,乃至自我与他我的相互理解之中的迷茫与苦闷。个人觉得Lost in Translation比迷失东京更有深意一些。

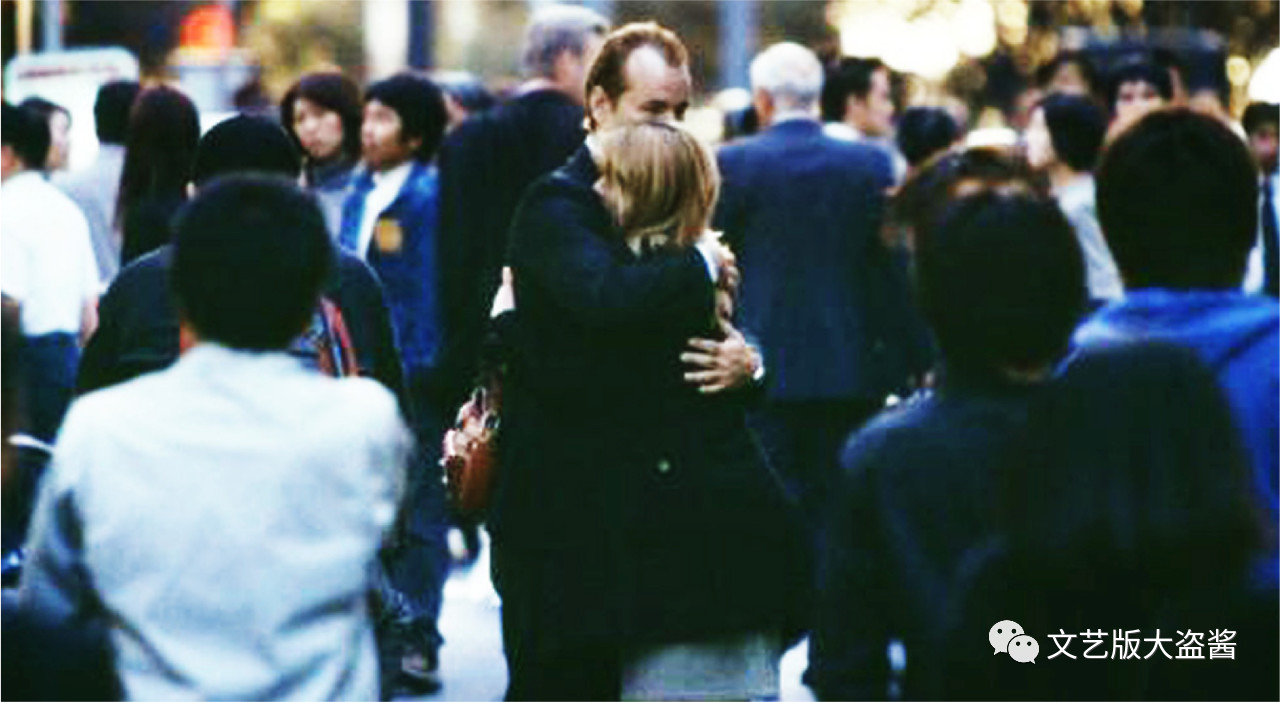

最能传达这部电影氛围的,也许是这2张剧照。

##

Lost in cityviews

1.斯嘉丽角色坐在床边望向窗外

与夜晚的东京形成对比,清晨窗外的东京新宿清澈空灵。穿着睡衣坐在窗台上的斯嘉丽,看起来很抑郁。(虽然不得不承认,在这家柏悦酒店高层落地窗前拍照已经成了网红们的定番姿势。)

2.涩谷站前的男主

这张剧照并没有出现在电影里面,而是为电影海报宣传所用。男主在中心有剪贴画的感觉,与白天形成对比,背景中的高楼与道路的灯光呈现出一种灰暗的色调,更显出男主不知自己身在何处诡异之感。

##

Lost in Japanese

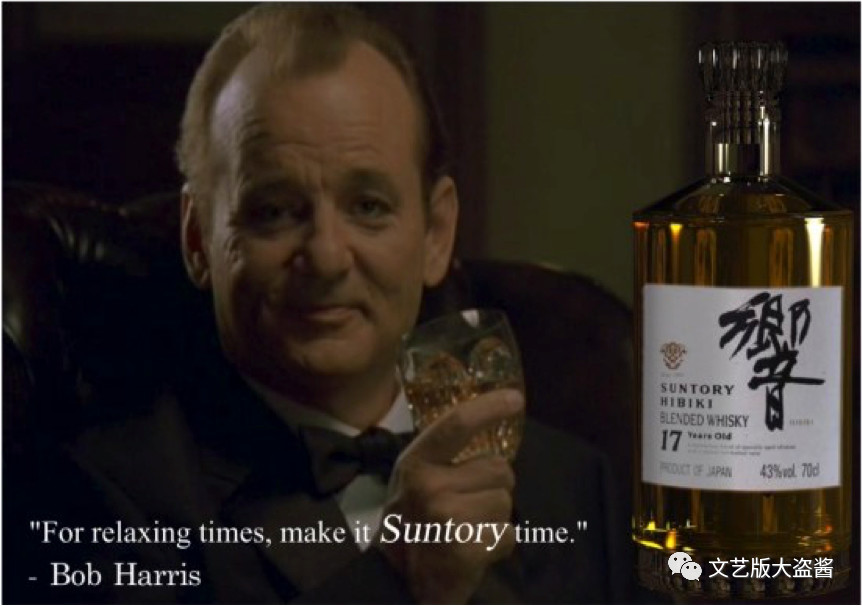

故事的男主是个正在度过中年危机的过气男演员,他来东京的目的是为三得利的威士忌拍广告。

广告里的广告词虽然是"For relaxing time, make it Suntory time",但是男主在拍摄过程中并不轻松。

拍摄时,整个摄制组都是日本人,还有一个三脚猫英语的翻译。

导演说,「感情を込めて、古い友だちと合うように、ゆっくり話す…」,给出了非常详细的指示(饱含感情,就像是见到老友一样慢慢地对着镜头说)。

然而翻译却只给男主翻译了,“to turn, look the camera”(转过头,看着镜头)。

男主非常不解为什么只给他这么简单的指示时,他问翻译,“Do u want me to turn from the right or the left?”(你让我从右边转还是左边转?)

翻译却说了非常长地一串,「彼の方はもう準備できています。で、スタートがかかったときに、カメラのほうに、右側から振り向けるか、それとも左側か。そのへんいかがなさいますでしょうか?」(他已经做好准备了,不过,当拍摄开始时,他面向镜头应该是从右侧转头呢还是从左侧呢。针对这个问题请问您有何高见?*这里的高见是因为翻译用了いかがなさいますでしょうか这个高级敬语笑。)

然而其实,这里有个小细节,在导演反复解释他的摄影需求时,他用了非常多的「横文字言葉」,也就是外来语,比如:

| 日语及意思 | 英语 |

|---|---|

| ハイテンション(高涨情绪) | high tension |

| パッション(热情) | passion |

| ジェントリー(温柔地) | gently |

| インテンシティ(有力地,这里是翻译将名词作形容词的误用) | intensity |

##

おまけ(豆知识)

这里给不懂语言学和日语的读者解释一下日语的基本知识。

从字的角度来讲,日语由三种书写方式构成,分别是汉字、假名和罗马字。汉字中有简体汉字、繁体汉字和和式汉字,假名则分为平假名和片假名(罗马字就是数字)。

从词的角度来讲,外来语都由其他语言而来,通过片假名来表音,文字本身没有任何含义。与之相对的汉字则是表意文字,汉字本身有一定的含义。比如说,上述的パッション热情是由片假名表音的英语外来语(发音为"怕熊”),意思相同的情熱,你看到这两个汉字就能将这个词的意思猜得八九不离十了。

为什么外来语被叫做「横文字言葉」呢。这是因为在江户时代之前,日本和中国一样,主要是竖着书写汉字(称为漢文)。后来受外来文化影响,才变成了横着书写。而正是外来文化的到来,日语才有了更加丰富的外来语(明治时期外来语一度被称为"洋语",但因为古代从中国韩国传过来的词严格意义上来说也是外来的,所以改名为"外来语)。因此,外来语也被叫做了「横文字言葉」。

回到电影来。

总之,这个拍摄广告的场景就是一个车祸现场。

值得一提的是,不仅是这个场景,整部影片中所有日本人说的日语和英语都没有字幕(看过英文字幕版和日语字幕版)。其实,这是有意为之的。为了增加观影和这部电影想表达出的迷失感和孤独感,这部片无论在日本还是在海外上映时,都有意图地没有添加任何字幕。

电影中还有非常尬的一幕,也是与语言有关。

日方在接待男主时,派了一位应召女郎去他的房间。男主一万个不愿意,但这位女士却性致盎然地用蹩脚日式英文对他说 “lip my stocking”。

Lip???

其实她想说的是 “Rip my stocking” (撕破我的丝袜)。(上面的插图字幕组翻译得不错)

日语的发音中因为没有卷舌音,所以除非是从小在国外长大的日本人,一般他们是发不出R,也就是/r/,/ɚ/,/ɑr/,/ɔr/,/ɛr/等这些音的。

学生时代的音声学的课上,我曾经听老师说过一个实验,实验对象是日语母语者和英语母语者,实验者咬一根筷子,分别发出英文26个字母的发音和日语50音图的发音。实验结果是,日语母语者可以咬住筷子发出所有日语50音图的发音,而一旦发英语发音,无论是日语还是英语母语者都无法咬住筷子。由此可以得出结论,日语发音是牵动唇舌及嘴部肌肉最少的一门语言之一。

所以,从小学习日语的日本人,发出除50音外的音时,因为从小没有得到那些发音肌肉的锻炼,逐渐衰退,所以发音才会变得平而不标准。

这个问题,电影中也在男女主喝醉时以一种不经意地形式,戏谑地提了出来。

-Why do they switch the “R"s and the “L"s here?

-… just mix it up. They have to amuse themselves, because we are not making lots of laughs.

为什么他们总是把R和L搞乱?

他们就想混着用。他们是想自娱,因为我们不好笑。

##

Lost in Culture

片中还有太多的小细节,非常体现日本文化中的一些特点。

全是西装领带的上班族大叔们,挤在一个电梯间里。

在寿司店里,男主发现女主的脚受伤了,马上让她把脚拿起来给他看。寿司店的老板摆出了难堪的表情。

在公共场所,而且是饮食店里做出这样的行为,在日本其实很不礼貌。而且日本人对于脚也比较忌讳,不能不穿袜子,不能随意给人看脚掌心等等(虽然日本人动不动就喜欢脱鞋)。

这也是非常有意思的一幕,两个人在一家呷哺呷哺的店里吃得非常不开心,抱怨说,为什么这家店只给我们上食材,还得我们自己动手来煮肉?

男主在坐出租车的时候下意识地去关出租车门,然而在日本,出租车门是自动关闭的,由司机控制。

音量大到扰民的选举车。每次到议员选举的时期,街上就会有很多这样的车,贴着竞选人的海报和宣传板,车内一般坐着竞选人本人,通过扬声器以超大的音量播报自我介绍和竞选宣言。

##

Lost in Tokyo

片中还有大量的细节展现了导演对于日本文化的认识以及冲突。

不过,电影的重点依然在于描述个人与个人之间的疏离感,以及对自我存在的迷失感。

东京真的很适合迷失(both literally and figuratively)。

作为旅行者或者是新参者来到这里,经历的是字面上的迷失。东京太大了,公共交通太复杂,涩谷新宿池袋站,太大了,太容易迷路了。

渐渐地生活时间长了,经历的是漫长缓慢的迷失过程。这个过程,就好像身处电影中一般,眺望街景,穿梭人群,喝酒怅惘。最终发现,这种孤独感,不属于这个城市,也不属于任何人。它是一个频率,只是身处于这里的人,都在这个频率上而已吧。