『友達ファンタジー』|人間関係に息苦しさを感じますか?幸せも苦痛も他者から生まれる

Table of Contents

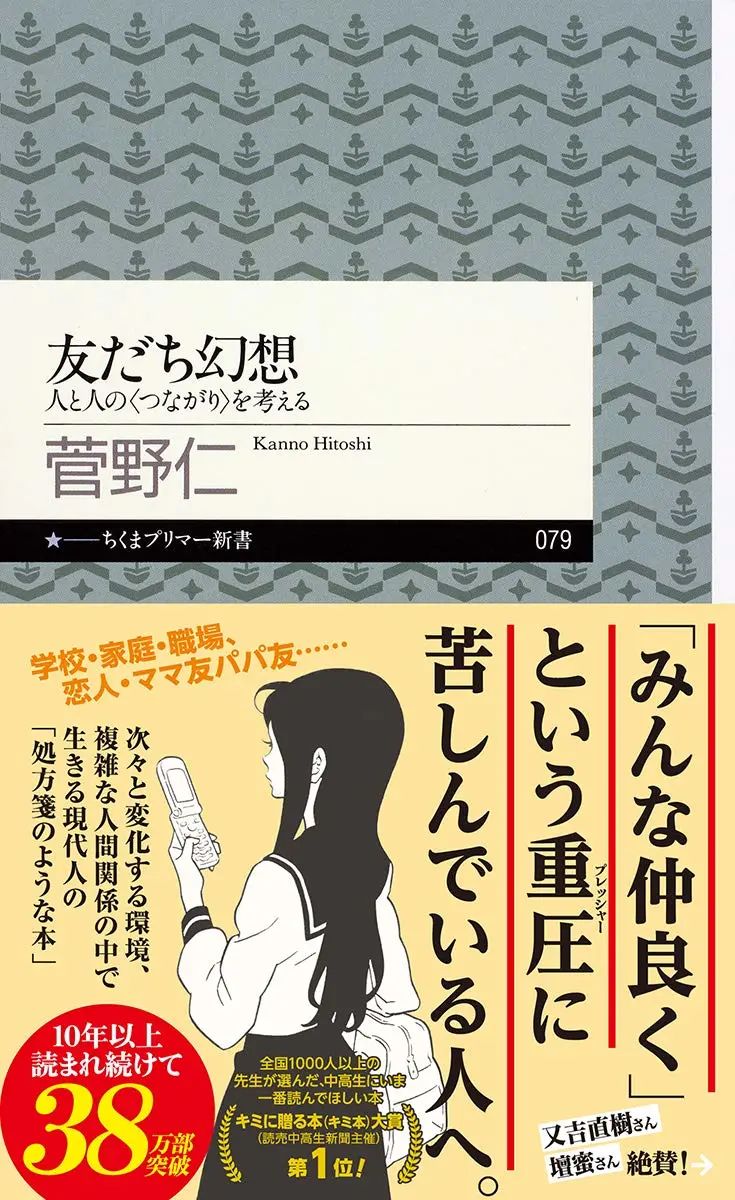

この本は日本の様々なバラエティ番組で推薦され、中学・高校の教師が生徒に最も読んでもらいたい本の一つとして評価されています。日本社会の人間関係は抑うつ的であり、この本は主に学校を例に取り上げ、コミュニケーションや対人関係のプレッシャーを生み出す多くの原因を分析・説明しています。

この本の文体は少し学術的で、就職活動の玉手箱の言語テストのような部分もあります(笑)。しかし、本の中の観点には非常に共感できます。友人関係であれ恋愛関係であれ、人と人との間の距離感と「他者」意識は、しばしば見過ごされがちですが、人間関係において最も重要なものの一つです。

本書には教育現場の人間関係の問題や、家庭関係における子どもと親の関係の問題を分析した専門的な章がありますが、日本特有の社会問題を対象としているため普遍性に欠けるため、この読書ノートではまとめを省略します。興味がある方はAmazonで本書を探してみてください。

#

二つの人間関係のタイプ

- 他者との関係を作ることで自分が利益を得る関係。目的は関係そのものではなく、関係の外にあります。例えば、関係を通じてお金を稼ぐことや、出世することなどです。

- 他者との関係そのものが目的である関係。楽しく過ごせる、気の合う友人、親子などの家族関係など、利害関係を超えた関係です。 もちろん、これら二つの関係は相反するものではなく、現実生活のほとんどの関係はこの両者が重なり合っています。しかし本書では、人間関係の本質を研究するために、概念上、人間関係をこの二つのタイプに区別する必要があります。

#

一人で生きることはできるが、一人では虚無である

誰もが幸せについて自分なりの定義を持つことができます。しかし、様々な幸せの形から幸せの本質を抽出すると、本書では2つの「契機」が抽出されています。

##

「自己充実」

「自己実現」とも呼べます。最も単純な表れは「天職」という言葉です。

英語では、「天職」は「calling」、つまり「天から与えられた才能で、その分野で能力を発揮するように呼びかけられている」ということです。

多くの人は一生をかけても自分の天職を見つけられませんが、自分が得意とする職業を見つけたり、ある分野で自分の長所を発揮できたりする場合、それは「自己充実」の幸せの契機を見つけたと言えます。

##

「他者との交流」

「交流」そのものが人を喜ばせます。

他者との交流も本書が探求する重要なテーマの一つです。ここでの「交流」の概念は、単なる言語的なコミュニケーションだけでなく、前述の人間関係そのものを目的とした人と人とのつながりをより多く指します。

例えば恋人関係では、好きな人と何をしても楽しく、たった一度の面会や相手の話を聞くだけでも幸せを感じることができます。

また、非常に気の合う友人と一緒にいる時、友人がテレビを見ていて、あなたがギターを弾いているような状況で、何も話さなくても(一般的な意味での言語的コミュニケーションがなくても)、同じ時間と空間を共有することで、「交流」(本書で定義される交流)による幸福感を得ることができます。

他者に認められることの喜び。

この喜びは他のもので代替することが難しいものです。例えば、仕事中に「あなたがいてくれて本当に助かった」「今日は顧客の前で素晴らしい対応をしてくれた」などと褒められることは、社会的関係の中で、あなたの行動やあなたの存在そのものが他者に認められることから生まれる喜びです。

これが前述の「自己充実」と同時に実現される場合、つまり自分に合った場所で得意な仕事をこなし、他者や社会から一般的に高い評価を得られる場合、それは最も喜ばしく、幸福度が最も高い瞬間と言えます。

#

「他者」—「自分以外の人」

「他者」という言葉は多くの場合「他人」に置き換えることができますが、この二つには微妙な違いがあります。

「他人」には関係への無関心さと、関係に対する否定的・消極的な感情が含まれています。一方「他者」は客観的な概念を指し、自分の思考方式や感じ方とは異なる、自分以外の人を指します。

他者は「見知らぬ他者」と「親しい他者」の二つに分けることができます。

見知らぬ他者。

この場合、基本的に「他者」を「他人」に置き換えることができます。

親しい他者。

これは日常的な用語ではありませんが、この概念を理解することは非常に重要です。「この人とは知り合いで、親しい関係にあるけれど、それでも『他者』である」。

この言葉をどのように理解すればよいでしょうか?

ここでもう一つの概念、「異質性」を導入する必要があります。相手がどれほど趣味が合い、信頼できる人であっても、相手は異なる価値観と感覚を持っています。

この「異質性」は、すべての人間関係における大前提と言えます。

この大前提は少し冷たく感じるかもしれません。しかし、自分に問いかけてみてください。「相手は必ず私の考えを理解してくれるはず」「私たちは永遠に心が通じ合える」といった考えに執着することは、他者の個としての存在を無視し、自分のことだけを考える傲慢な人になってしまっていないでしょうか?

このような考えが極端になると、ストーカー的な性質を持つ偏執的な人になってしまいます。ストーカーの思考パターンは、相手の「他者性」(つまり相手が他者であるという事実、あるいはその本質)を受け入れられず、相手を自分の考えや感情の投影の道具にしてしまうことです。

#

ルール関係と共感関係

様々な状況、組織、集団などの単位における人間関係を考える際、関係を「ルール関係」と「共感関係」の二つに分けて考えることができます。

ルール関係。

他者と共存する際に、最低限のルールを守る必要がある関係です。教育現場を例にとると、学校やクラスは最も基本的なルールを守ることを基本とした人間関係です。

共感関係。

共通の感情や感覚を持ち、同じノリで何かに取り組む関係です。

例えば、同じ教育現場でも、多くの学校の生徒の人間関係に関する教育は「私たちは同じ考えを持ち、同じ価値観を共有し、一緒に泣き一緒に笑い、密接な関係を持つクラスである」というものです。

しかし、多くの人が見落としているのは、共感関係を築くためには、ルール関係という基礎が必要だということです。「ルール」を考慮せずに、ただ「私たちは関係を調和的に保たなければならない」と強調し続けることは、人々をより苦しめることになります。上記の学校を例にとると、「関係を良好に保たなければならない、集団から外れてはいけない」という考えは、学校でのいじめを引き起こす要因にもなります。

#

同質性から共存性へ、共感から「他者」意識へ

##

「異質な」他者との付き合い

高校や大学では、学生同士、さらには学生と教師の間でも、かなり高い共感性があり、同質性を持つ小グループや小集団が形成されやすく、小グループの学生たちは内部で自己完結し、閉鎖的なサークルを形成することができます。

(多くの教師は表面的な「この数人の学生は仲が良いね」という様子しか見えず、これが全体組織の良好な関係の崩壊の前兆であることや、この閉鎖的な集団の中にも、いじめられないように集団に溶け込もうと自分を強制している個人が存在するかもしれないことを知りません。)

しかし、学校を卒業して社会に出ると、自分とは異なる世代の、全く異なる世界観を持つ、異なる出身や背景、さらには異なる国籍を持つ人々と接触せざるを得なくなります。このとき、自分と「共感」できる人とだけ付き合っていては、自分を追い込むことにしかなりません。そのため、早い段階で他者の「他者性」と「異質性」を意識することは、「社会的関係」を維持する上で非常に重要です。

##

友達ファンタジー

「この世界には必ず、私のことを100パーセント理解し、完全に受け入れてくれる人がいる」というのは、友達に対するある種のファンタジーです。

たとえあなたの友達が100パーセントあなたと同じ価値観を持っていたとしても、その人は「他者」です。あなたの友達を世界のもう一人の自分、または自分の分身として扱うことは単なるファンタジーであり、相手を独立した個体として持つ独立した人格を完全に無視することにもなります。

相手に過剰な期待を持たず、「相手がどんなに親密であっても、相手が『他者』であることを前提とした信頼関係を築く必要がある」という意識を持つことで、初めて友達との関係は良好な循環の中にあることができます。