「ロスト・イン・トランスレーション」|言語学と異文化コミュニケーションの視点から芸術映画を分析する

Table of Contents

「ロスト・イン・トランスレーション」はソフィア・コッポラ監督による映画で、中年の危機に直面する男優と、四分の一の人生の危機に直面する若い女性が東京で出会い、共に過ごす日々を描いています。この映画で監督は、主人公たちの会話や行動を通じて、日本文化の特徴や異文化コミュニケーションにおける誤解や衝突を表現しています。本稿では、言語学と異文化コミュニケーションの観点から映画の細部を分析し、映画に描かれる文化現象や監督の日本文化に対する理解と葛藤について考察します。(本稿は学部時代の異文化コミュニケーション講座でのケーススタディ課題を再編集したものです。)

##

はじめに

撮影地が東京であることから、この映画全体に日本特有の孤独感が漂っています。

本作の監督ソフィア・コッポラは、「ゴッドファーター三部作」の監督フランシス・フォード・コッポラの娘として、その才能が父の影に隠れがちでしたが、女性監督として「ロスト・イン・トランスレーション」を撮影する際、自身の若い頃の東京での生活経験を活かし、その体験を半自伝的な形で映画の物語に投影しています。

この映画の邦題には少し物足りなさを感じます。原題の「Lost in Translation」は、主人公たちの「迷い」が異国での生活や言語の問題だけでなく、夫婦、男女、友人関係、さらには自己と他者との相互理解における戸惑いや苦悩を表現しています。個人的には「Lost in Translation」の方が「迷失東京」よりも深い意味を持っていると感じます。

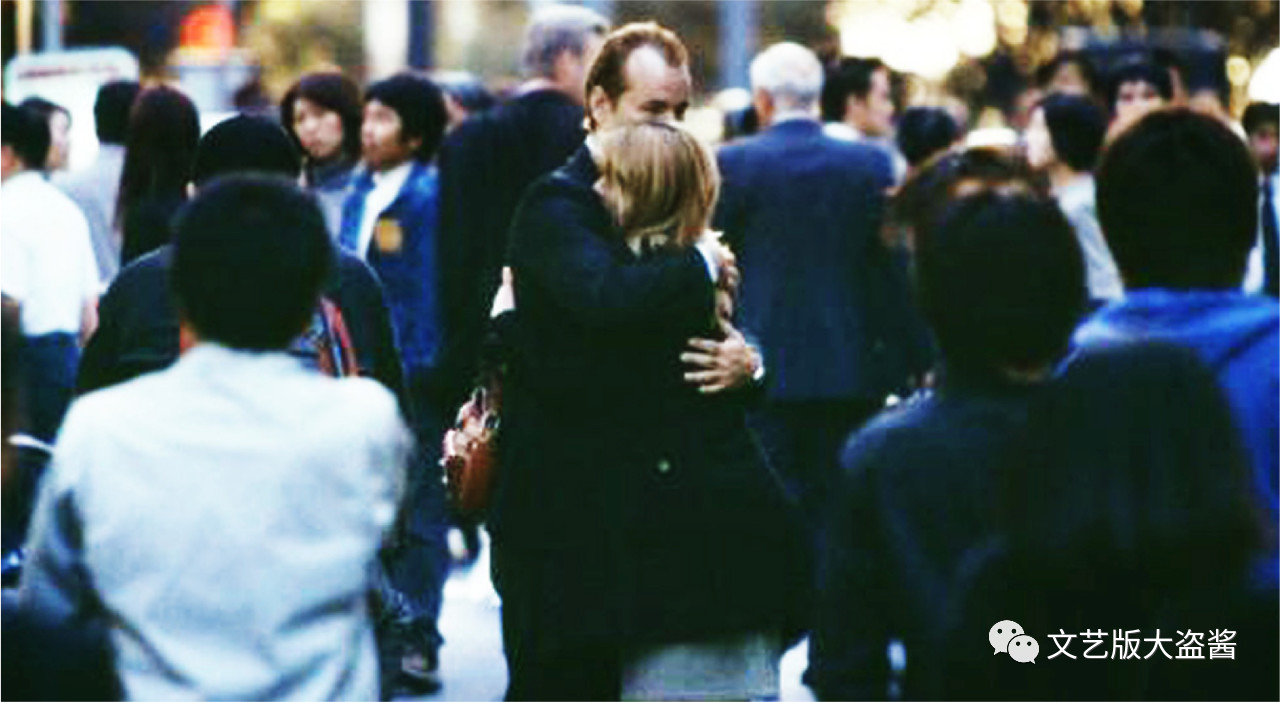

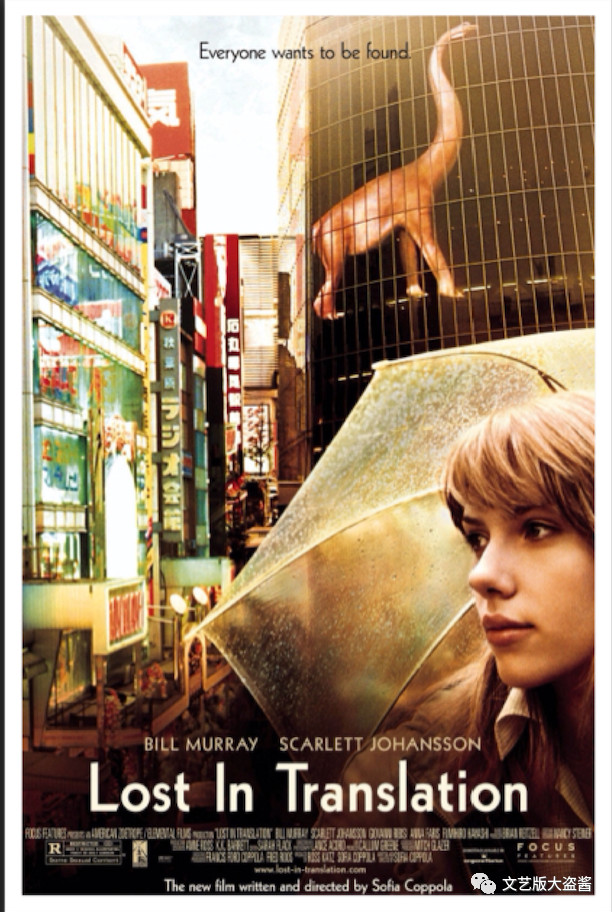

この映画の雰囲気を最もよく伝えているのは、おそらくこの2枚の場面写真でしょう。

##

Lost in cityviews

1.窓の外を眺めるスカーレットの役柄 夜の東京とは対照的に、朝の新宿の窓の外は澄んでいて神秘的です。パジャマ姿でウィンドウシートに座るスカーレットは、憂鬱そうに見えます。(パークハイアット東京の高層階の窓際での撮影が、インフルエンサーたちの定番ポーズになっていることは認めざるを得ませんが。)

2.渋谷駅前の主人公 この場面写真は映画本編には登場せず、映画のポスター宣伝用に撮影されたものです。主人公が中央にコラージュのように配置され、昼間との対比の中で、背景の高層ビルや道路の明かりが灰暗い色調を呈し、主人公が自分がどこにいるのか分からない不思議な感覚をより一層際立たせています。

##

Lost in Japanese

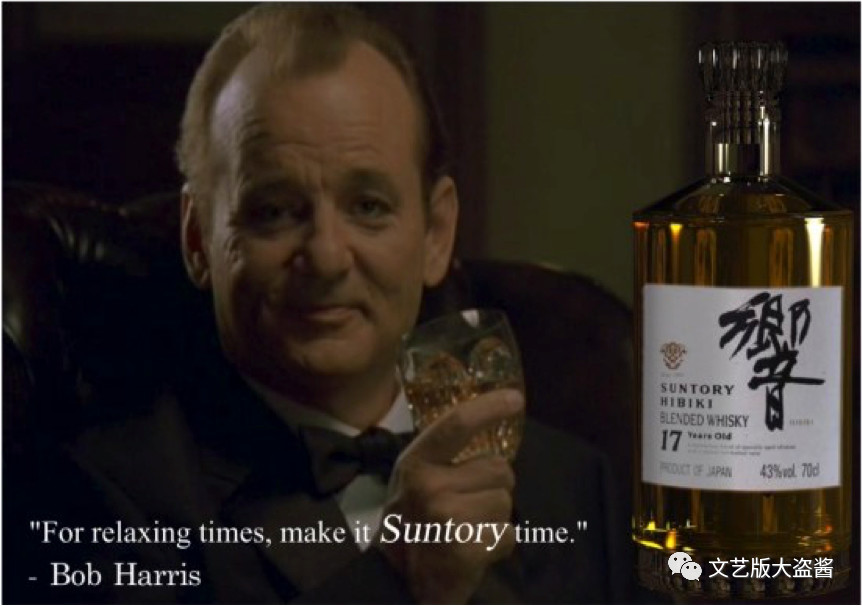

物語の主人公は中年の危機に直面している人気の陰った男優で、サントリーのウイスキーのCM撮影のために東京に来ています。

CMのコピーは “For relaxing time, make it Suntory time” ですが、主人公は撮影過程でリラックスできていません。

撮影時、撮影クルーは全員日本人で、片言の英語を話す通訳が一人います。

監督は「感情を込めて、古い友だちと会うように、ゆっくり話す…」と、非常に詳細な指示を出しています。

しかし通訳は主人公に “to turn, look the camera”(振り向いて、カメラを見て)としか訳していません。

主人公はなぜこんな簡単な指示しかないのかと疑問に思い、 “Do you want me to turn from the right or the left?"(右から回すべきか、左から回すべきか?)と尋ねます。

すると通訳は非常に長く「彼の方はもう準備できています。で、スタートがかかったときに、カメラのほうに、右側から振り向けるか、それとも左側か。そのへんいかがなさいますでしょうか?」(*ここの「いかがなさいますでしょうか」という丁寧語の使用が面白いですね)と訳しています。

しかし、ここには小さな細部があります。監督が撮影の要求を繰り返し説明する際、多くの「横文字言葉」、つまり外来語を使用しています:

| 日本語と意味 | 英語 |

|---|---|

| ハイテンション(高揚した気分) | high tension |

| パッション(情熱) | passion |

| ジェントリー(優しく) | gently |

| インテンシティ(強く、ここでは名詞を形容詞として誤用) | intensity |

##

おまけ(豆知識)

言語学や日本語に馴染みのない読者のために、日本語の基本知識を説明します。

文字の観点から見ると、日本語は漢字、仮名、ローマ字の3つの書き方で構成されています。漢字には簡体字、繁体字、和製漢字があり、仮名は平仮名と片仮名に分かれます(ローマ字はアルファベットのことです)。

単語の観点から見ると、外来語は他の言語から来ており、片仮名で音を表します。文字自体に意味はありません。対して漢字は表意文字で、文字自体に意味があります。例えば、上記のパッションは片仮名で表記された英語の外来語(パッションと発音)ですが、同じ意味の「情熱」という漢字を見れば、その意味がおおよそ推測できます。

なぜ外来語が「横文字言葉」と呼ばれるのでしょうか。江戸時代以前、日本は中国と同じように、主に漢字を縦書きで書いていました(漢文と呼ばれます)。後に外国文化の影響を受けて、横書きになりました。まさにその外国文化の到来により、日本語はより豊かな外来語を持つようになりました(明治時代には一時「洋語」と呼ばれましたが、古代から中国や韓国から伝わった言葉も厳密には外来語であるため、「外来語」と改称されました)。そのため、外来語は「横文字言葉」とも呼ばれるようになりました。

映画に戻りましょう。

要するに、このCM撮影のシーンは完全な混乱状態でした。

注目すべきは、このシーンだけでなく、映画全編を通じて日本人が話す日本語や英語には字幕がついていないことです(英語字幕版と日本語字幕版を見ました)。これは意図的なものです。この映画が表現しようとする喪失感と孤独感を強めるため、日本でも海外でも意図的に字幕をつけませんでした。

映画にはとても気まずいシーンもあり、これも言語に関係しています。

日本側が主人公をもてなす際、コールガールを彼の部屋に派遣します。主人公は全く望んでいませんでしたが、この女性は興奮した様子で、片言の日本式英語で “lip my stocking” と言います。

Lip???

実際彼女が言いたかったのは “Rip my stocking”(ストッキングを破って)でした。(上の字幕の訳は良い訳です)

日本語の発音には巻き舌音がないため、幼いころから海外で育った日本人でない限り、一般的にR、つまり/r/,/ɚ/,/ɑr/,/ɔr/,/ɛr/などの音を発音できません。

学生時代の音声学の授業で、教授から面白い実験の話を聞きました。日本語母語話者と英語母語話者を対象に、箸を咥えた状態で英語のアルファベット26文字と日本語の50音図の発音をしてもらう実験です。結果は、日本語母語話者は箸を咥えたまま50音図のすべての音を発音できましたが、英語の発音になると、日本語母語話者も英語母語話者も箸を咥えたままでは発音できませんでした。これは日本語が唇、舌、口の筋肉の動きが最も少ない言語の一つであることを示しています。

そのため、幼いころから日本語を学んでいる日本人は、50音以外の音を発音する際、そのための発音筋肉が幼いころから鍛えられていないため、徐々に衰退し、発音が平坦で不正確になってしまうのです。

この問題は、映画の中で主人公たちが酔っぱらった際に、さりげない形で冗談めかして触れられています。

Why do they switch the “R"s and the “L"s here?

… just mix it up. They have to amuse themselves, because we are not making lots of laughs.

なぜ彼らはRとLを混ぜるの?

ただ混ぜているだけよ。私たちが面白くないから、自分たちで楽しもうとしているのね。

##

異文化の中で迷う

映画には日本文化の特徴を表す細かいディテールが数多く含まれています。

スーツとネクタイ姿のサラリーマンたちが、エレベーター内に詰め込まれている様子。

寿司屋で、主人公の男性が女性の足の怪我に気付き、すぐに足を見せるように言います。寿司屋の店主は困惑した表情を見せます。

公共の場所、特に飲食店でこのような行為をすることは、日本では非常に失礼とされています。また、日本人は足に関して特別な感覚があり、靴下を履かないことや、むやみに足の裏を見せることは避けられています(日本人がよく靴を脱ぐ習慣があるにもかかわらず)。

これも興味深いシーンで、二人がしゃぶしゃぶ店で不満そうに食事をし、なぜ食材だけを出して、自分たちで肉を煮なければならないのかと不平を言います。

主人公の男性がタクシーを降りる際、反射的にドアを閉めようとしますが、日本のタクシーではドアは運転手が制御する自動ドアです。

騒音レベルの選挙カー。議員選挙の時期になると、街中にこのような車が多く現れ、候補者のポスターや宣伝板が貼られ、車内には候補者本人が座り、スピーカーを通じて大音量で自己紹介や選挙公約を放送します。

##

東京で迷う

映画には監督の日本文化に対する理解と、その文化的衝突を示す多くの細部が描かれています。

しかし、映画の焦点は依然として人と人との間の疎外感、そして自己存在への迷いを描くことにあります。

東京は本当に迷うのに適している場所です(文字通りにも比喩的にも)。

旅行者や新参者としてここに来ると、文字通りの迷子を経験します。東京は大きすぎ、公共交通機関は複雑すぎ、渋谷、新宿、池袋駅は大きすぎて、迷子になりやすすぎます。

徐々に長く生活するようになると、ゆっくりとした迷いのプロセスを経験します。このプロセスは、まるで映画の中にいるかのように、街並みを眺め、人混みをくぐり抜け、酒を飲んでは物思いに耽ります。最終的に気づくのは、この孤独感は、この都市のものでもなく、誰のものでもないということです。それは一つの周波数であり、ここにいる人々が皆、同じ周波数上にいるだけなのかもしれません。