惑いながらも師に従わず?|私たちはいかにして知っているのかを知るのか-抽象化の階段

Table of Contents

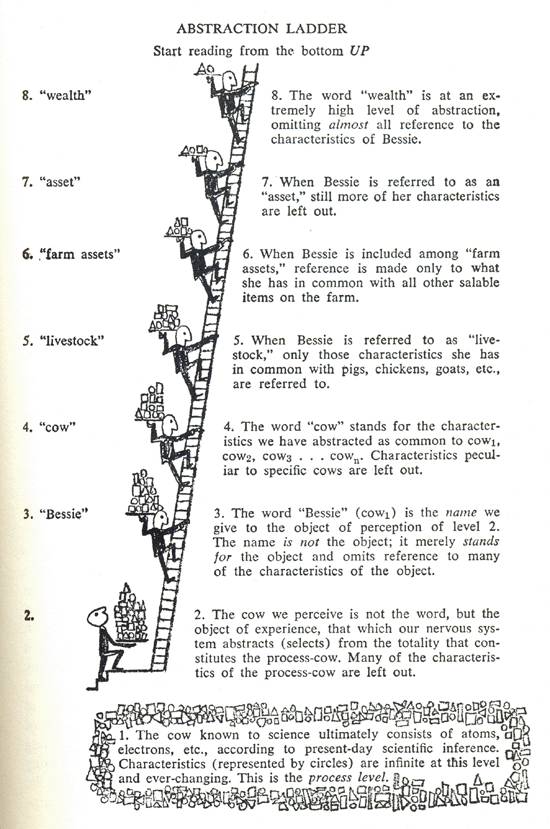

抽象化の階段(Abstraction ladder)は、S.I.Hayakawa(1949年)によって最初に提唱された概念で、言語と認知、そして私たちが認知を言語で表現する規則を示しています。この概念は言語学だけでなく、日常生活においてもさまざまな物事をより深く理解し、考えることに役立ちます。

抽象化のレベルが高くなればなるほど、個々の特性や違いを見落としやすくなります。これは研究、特に帰納的な研究を行う際に失敗につながる可能性があります(最近、グラウンデッド・セオリーを読んでおり、抽象化の階段は分析の有効性を反省する際に非常に有用です)。あるいは、より日常的な観点から見ると、ある報告や講演が退屈に感じられるのは、抽象化のレベルが高すぎることが原因かもしれません。

また、物事を扱い分析する際に、「小さな詳細から全体を見る」べきか、「全体像を把握する」べきか、そして個々の違いをどのように扱い、どのレベルで特性や違いに注目するべきかという点で、抽象化の階段という概念は、いわゆる「戦略的思考」について疑問を投げかけています。

言語とそれが表す物事との関係を、“Bessie"という名の雌牛を例に説明できます。Bessieは生命体で、常に変化し、食物や空気を摂取して変換し、排出しています。血液は循環し、神経は情報を伝達しています。微視的に見ると、彼女はさまざまな血球、細胞、細菌組織の集合体です。現代物理学の観点からは、彼女は絶え間ない電子のダンス(永続的な電子の舞踏)です。彼女が全体として何であるかを私たちは知ることができません。ある瞬間の彼女を描写できたとしても、次の瞬間には彼女は完全に変化しており、その描写は正確ではなくなっています。Bessieに限らず、どんな物事でも「これは…である」という完全な描写は不可能です。Bessieは静的な「対象(オブジェクト)」ではなく、動的なプロセスなのです。

私たちがBessieについて経験することは変化であり、Bessie全体のごく一部に過ぎません:彼女の外観の明暗、動作や感情、基本的な体型、声、そして私たちの感覚を通じて触れることで得られる感覚などです。さらに、私たちの過去の経験に基づいて、私たちが以前「雌牛(cow)」という言葉で表現した動物との類似点(resemblances)を見出します。

##

抽象化のプロセス(process of abstracting)

私たちが経験する「対象(object)」は「物自体(thing in itself)」ではなく、私たちの神経系統(その不完全さも含めて)と外界との相互作用です。Bessieはユニークです—この宇宙において、どの角度から見ても、彼女と全く同じものは存在しません。しかし、私たちは無意識のうちに「プロセスとしてのBessie」を抽象化し、あるいは選択して、彼女と特徴、機能、習性において似ている動物のカテゴリーに分類し、「雌牛(cow)」としています。

したがって、「BessieはCowである」と言う時、私たちは「プロセスとしてのBessie」と他の「雌牛たち」との類似点にのみ注目し、違いを無視しています。さらに、私たちは大きな隔たりを飛び越えています:動的な「プロセスとしてのBessie」、つまり電子的、化学的、神経的な出来事から、比較的静的な「観念」「概念」あるいは「雌牛(cow)」という言葉へと。この関係は、抽象化の階段の図に示されています。

図に示されているように:

レベル2:私たちが認識する「対象(object)」は最も低い抽象化のレベルですが、それでもプロセスにおけるBessieの特性を無視しているため、抽象化です。

レベル3:「Bessie」(雌牛1)という言葉は、最も低い言語レベルの抽象化で、より多くの特性—昨日のBessieと今日のBessie、今日のBessieと明日のBessieの違い—を無視し、類似点のみを選択しています。

レベル4:「雌牛(cow)」という言葉は、Bessie(雌牛1)、Daisy(雌牛2)、Rosie(雌牛3)などの間の類似点のみを選択するため、「Bessie」よりも多くの特性を捨てています。

レベル5:「家畜(livestock)」という言葉は、Bessieと豚、家禽、ヤギ、羊などとの共通の特徴のみを選択または抽象化しています。

レベル6:「農場資産(farm asset)」は、Bessieと納屋、柵、家畜、家具、作物、トラクターなどの共通の特徴を抽象化しており、非常に高度な抽象化です。

レベル7:資産(Asset)。

レベル8:富(Wealth)、これはお金と数字になります。

references

Hayakawa, S. I., & Hayakawa, A. R. (1990). Language in thought and action. Houghton Mifflin Harcourt.

Hayakawa, S. I., & 大久保忠利. (1976). 思考と行動における言語: 原書第三版. 岩波書店.